Landleben neu entdecken!

Leben

Die Digitalisierung als Umzugshelfer: Interview (Langversion) mit Manuel Slupina, Mitautor der Studie "Digital aufs Land - Wie kreative Menschen das Landleben in Dörfern und Kleinstädten neu gestalten".

Die Studie „Digital aufs Land – Wie kreative Menschen das Leben in Dörfern und Kleinstädten neu gestalten“ (April 2021)

- Wüstenrot Stiftung und Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung

- 56 Initiativen und Orte wurden untersucht, darunter auchdrei Projekte aus Oberfranken: Tiny House Village in Mehlmeisel (Kreis Bayreuth), Künstlerkolonie Fichtelgebirge, Einstein1 Coworking in Hof

- Im Fokus: Neue Formen des Arbeitens, Lebens und Wohnens, beispielsweise gemeinschaftliche Wohnprojekte,Coworking Space-Angebote oder Kreativorte

- Die Untersuchung beruht auf zwei methodischen Bausteinen: eine qualitative, leitfadengestützte Befragung sowie eine standardisierte nicht-repräsentative Onlineumfrage.

Die ganze Studie zum Nachlesen gibt es hier: Digital aufs Land

Bietet die Digitalisierung die Chancen, dem demografischen Wandel entgegenzuwirken?

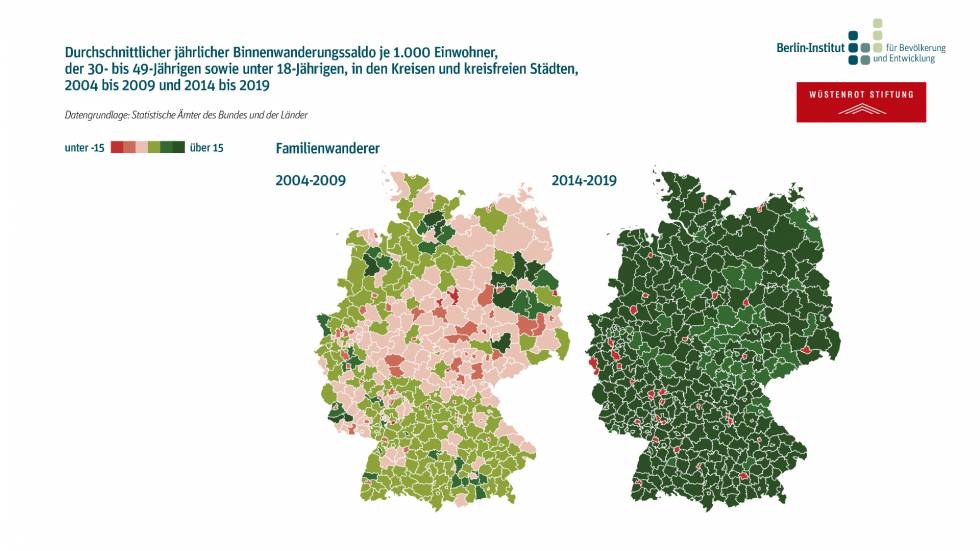

Manuel Slupina: Die Digitalisierung wird ihn nicht aufheben können, denn dafür ist der demografische Wandel zu weit fortgeschritten und Altersprozesse, die ja auch dazugehören, bleiben weiter bestehen. Aber gerade entlegenere Orte können die Digitalisierung und die neuen Formen des Arbeitens und Wohnens für sich nutzen, um attraktiver zu werden. Beispielsweise um die sogenannten Familienwanderer aus der Stadt anzuziehen, die aufs Land wollen. Das wirkt sich dann auch auf die demografische Entwicklung aus, weil mit den Familienwanderern häufig auch Kinder und Jugendliche ins Dorf kommen. Ob die Digitalisierung jetzt in einer Region flächendeckend den demografischen Wandel abschwächt, das muss man erst noch abwarten. Zumindest kann man aber sagen, dass sie einzelnen Orten, die das Potenzial der neuen, digitalen Möglichkeiten erkannt haben, eine große Chance bietet.

Wie lange ist die neue Freude am Landleben schon zu beobachten?

Manuel Slupina: Der Zuzug in die ganz großen Städte begann schon vor der Corona-Pandemie abzuflauen. Das zeigt etwa ein Blick auf die Binnenwanderung der Großstädte. Zwar strömen die Bildungswanderer, also die 18- bis 24-Jährige, immer noch in die großen Zentren. Aber es verlassen mehr Menschen, so ab 30, die Städte wieder und ziehen raus aufs Land. Einige schauen sich nach einem Häuschen um. Aber es gibt auch eine neue Bewegung: Landlustige gründen Initiativen und probieren aus, wie sie gemeinschaftlich wohnen oder coworken können. Sie nehmen sich Leerständen auf dem Land an und beleben diese mit gemeinschaftlichen Wohnprojekten, durch Coworking Spaces oder sie schaffen Kreativorte für Workshops aller Art, organisieren Konzerte oder Festivals. Das ist eine Chance! Denn in diesen Randregionen ist meist Platz und es gibt Freiräume für Menschen, die sich ausprobieren wollen und die sich neue digitale Möglichkeiten zunutze machen. Das hat eine gewisse Anziehungskraft.

Aber die Digitalisierung, und vor allem auch die Veränderung der Arbeitswelt in der Pandemie, hat noch mehr Vorteile. Beispielsweise fällt für viele Menschen das nervige Pendeln für mehrere Tage in der Woche weg. Am Küchentisch wollen einigen dann aber auch nicht arbeiten, sondern wünschen sich eine professionelle Umgebung. Das kann dann ein sogenannter Coworking Space sein, wo sich zum Beispiel Freiberufler, kommunale Angestellte oder Versicherungsvertreterinnen einen Schreibtisch mieten. Diese gibt es jetzt auch vermehrt auf dem Land.

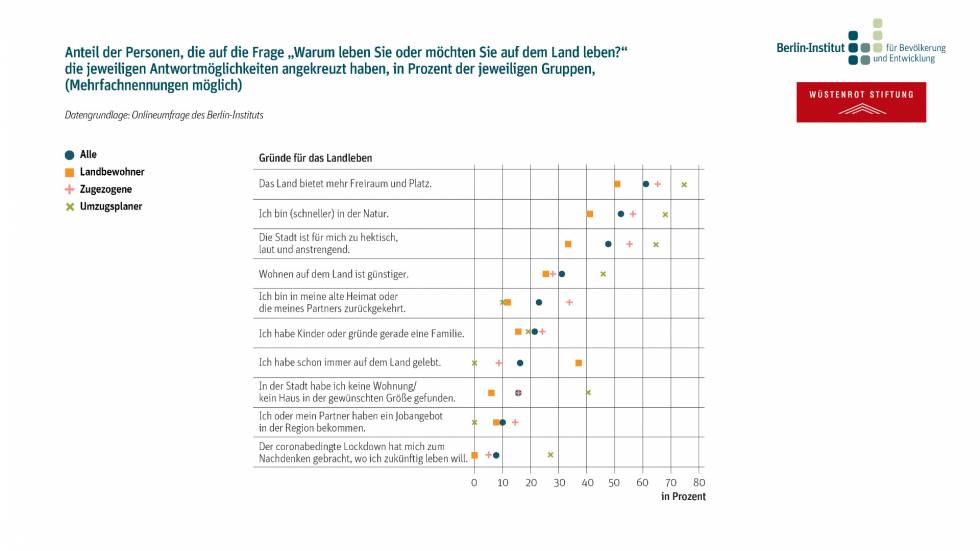

Welche Vorteile sehen diese Menschen, insbesondere die Familienwanderer, abgesehen vom „Leben im Grünen“?

Manuel Slupina: Die Städte sind voll und teuer. Besonders, wenn dann die Familiengründung ansteht, suchen viele ja auch nach einer größeren Wohnung. Und diese sind in einigen Großstädten rar und kaum noch bezahlbar. Dann lockt das Land mit Natur und Platz. Durch Homeoffice und Telearbeit verliert der Nachteil, weit weg vom Arbeitsplatz zu sein, sein Gewicht. Und dann kommen die Vorteile des Landelebens zum Tragen: Ich kann hier einen Garten haben, ich bin im Grünen, ich kann ein größeres Gemeinschaftsprojekt aufziehen, ich habe da Freiräume – also die klassischen Gründe, weshalb Menschen aufs Land gehen oder dort bleiben.

Wie unterscheiden sich denn Formate auf dem Land von den Angeboten in der Stadt?

Manuel Slupina: In unserer Studie beschreiben wir Projekte und Formate, die bisher eher in der Großstadt zu finden waren und nun in abgewandelter und angepasster Form auf dem Land vorkommen. Sie werden in eine ländliche Wirklichkeit übersetzt und an die Bedürfnisse am Land angepasst. In Coworking Spaces in Städten sitzen etwa meist Selbstständige, Kreative und Start-up-Gründer vor ihren aufgeklappten Laptops. Auf dem Land ist die Gruppe der Coworker bunter. Die reicht vom Handwerker, zur Wirtschaftsförderin bis hin zum klassischen Digitalarbeiter oder Freiberufler. Die Angebote eines ländlichen Coworking Spaces sind auf die Leute zugeschnitten, die in der Nähe wohnen. Auch andere Formate wie Coliving entstehen mancherorts, dass häufig als „Coworken für Fortgeschrittene“ bezeichnet wird. Hier kann man nicht nur arbeiten, sondern auch für eine bestimmte Zeit wohnen. Und genau das suchen einige: Um sich auf ein Projekt konzentrieren zu können, ziehen sie aufs Land, fern der Ablenkungen und der Geschäftigkeit der Stadt. Ist das Projekt dann abgeschlossen oder ruft woanders ein Job, ziehen die „Landlustigen auf Zeit“ dann weiter. Das ist sozusagen „Landleben auf Zeit“.

Coliving-Angebote haben viele Vorteile. Sie bieten häufig einen Rundum-Service, der tatsächlich dem eines Hotels ähnelt: Bett, Schreibtisch mit Internetanschluss und Küche sind bereits vorhanden, teilweise ist sogar das Essen inklusive. Nur der Laptop ist mitzubringen. Gespräche im Vorbeigehen und gemeinsame Mahlzeiten geben neue Perspektiven auf die eigene Arbeit und lassen mitunter neue Ideen oder Geschäftsmodelle entstehen.

Ein Gedanke, der uns wichtig ist: Durch die digitalen Möglichkeiten verschwimmt der Gegensatz von „Stadt“ und „Land“. Es muss keine Entweder-Oder-Entscheidung mehr sein. Denn die Möglichkeiten des temporären Wohnens und des digitalen Arbeitens ermutigen mehr Menschen, sowohl auf dem Land als auch in der Stadt zuhause zu sein und die Vorteile beider Welten genießen zu können.

Wie war die Reaktion in den Dörfern, wenn andere kamen und ihre Ideen verwirklicht haben?

Manuel Slupina: Was uns berichtet wurde, war durchweg positiv, weil viele Ideen direkt aus den Dörfern kamen und nicht nur von außerhalb. Und auch die, die von außen kamen, habe gute Erfahrungen gemacht. Einer hat mal gesagt: „Wir wollen hier ja nicht als urbanes Ufo landen“, sondern sie wollen Teil der Gemeinschaft werden. Die Projekte haben sich schnell nach außen geöffnet und die Menschen in der Umgebung angesprochen. Sie lassen die Nachbarn teilhaben, etwa in dem sie zu Sommer- oder Grillfesten einladen. Die Nachbarn können sich dann anschauen, was da Neues entstanden ist und wer da so zugezogen ist.

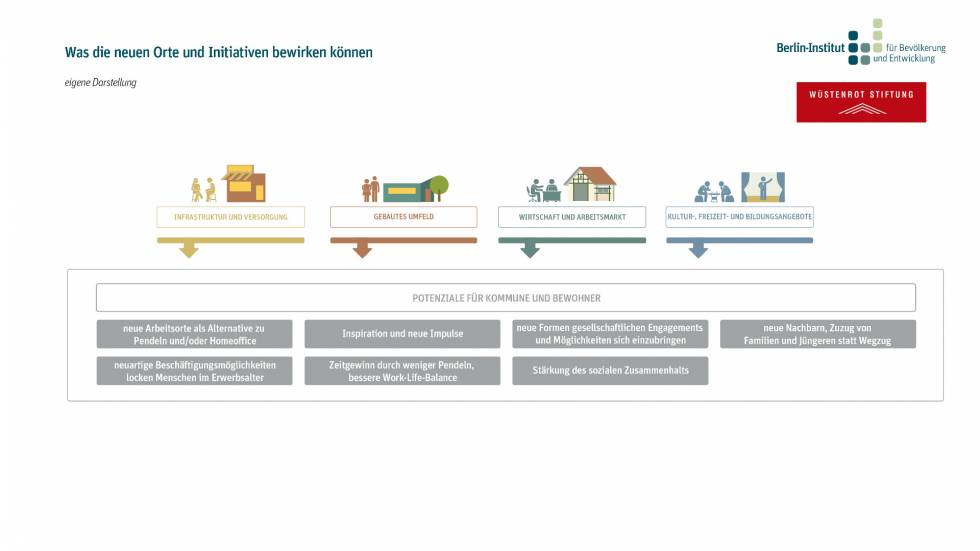

Und viele der neuen Projekte bereichern auch das dörfliche Leben. Die Initiatoren eröffnen beispielsweise einen sogenannten Makerspace, also eine Hightech-Werkstatt für Erfinder und Gründer, oder schaffen Räume für Workshops aller Art, sie organisieren Konzerte, Festivals oder klassische Nachbarschaftstreffen. Einige entwerfen auch neue Mobilitätsangebote oder machen ein kleines Café oder einen Dorfladen auf. Von den sozialen Treffpunkten oder den zusätzlichen Angeboten können dann alle im Ort profitieren.

Wie können Kommunen Menschen unterstützen, die etwas Neues im ländlichen Raum wagen wollen?

Manuel Slupina: Ein Befragter in der Studie hat es gut auf den Punkt gebracht hat: Das Beste, das passieren kann, ist, wenn es im Rathaus vor Ort eine gewisse Innovationsfreude gibt! Denn meist ist es ja unbekanntes Terrain, wenn man neue Arbeits- und Wohnformen mitten im Ortskern schaffen will und dann ist es wichtig, dass man sich in der Verwaltung darauf einlässt. Trotz aller, teilweise auch berechtigter Bedenken braucht es dann eine gewisse Offenheit für neue Formate und neue technische Möglichkeiten und den Mut, die Initiativen und Vereine vor Ort auch mal machen zu lassen. Das zweite ist, dass es schon eine Reihe von erfahrenen Initiatoren gibt, die es ausprobiert haben. Und diese Leute haben eine Menge Wissen gesammelt und haben Netzwerke entwickelt. Die Kommunen können dabei helfen, diesen Erfahrungsschatz zu heben. Indem sie Menschen zusammenbringen und selbst Mittler sind. So kommt man miteinander ins Gespräch, tauscht Wissen aus und Nachahmer kommen schneller ans Ziel.

Was Kommunen darüber hinaus tun können, ist die Unterstützung und Beratung bei Fördermitteln. Sie können Kontakte vermitteln und helfen die Vielfalt an Fördermöglichkeiten zu durchschauen. Auch, wenn sie Leerstände haben, können sie die über Plattformen bewerben und so Initiatoren dafür finden. Für die Gründer ist es natürlich wichtig, dass sie die Menschen vor Ort mit ins Boot holen. Gerade ein Coworking Space funktioniert sehr gut, wenn es eingebettet ist in die lokalen Strukturen. Auch hier kann die Kommune aktiv werden und, um den Nutzen dieser neuen Angebote zu unterstreichen – auch selbst die neuen Angebote zu nutzen. Durch die Unterstützung der Macher und Initiatoren kann es auch zu einem positiven Nebeneffekt kommen: Die Abwanderung wird abgemildert und der Ort wird wieder belebter.

Wie wird man vom Schlafdorf zum Tagdorf?

Ihre Studie wurde während der Pandemie durchgeführt. Wie hat sich die Corona-Pandemie auf die Entwicklungen ausgewirkt?

Manuel Slupina: Die Idee, dass man auch mobil von woanders her arbeiten kann, dass man nicht mehr jeden Tag in der Woche ins Büro kommen muss, dass es digitale Möglichkeiten gibt und man merkt, dass es funktioniert, ist ein wesentlicher Treiber hinter den neuen Wohn- und Arbeitsformen. Den Wandel in der Arbeitswelt hat die Corona-Pandemie beschleunigt. Die Digitalisierung ist damit ein Umzugshelfer!

Corona hat viele Unternehmen dazu gezwungen, schnell die technischen Voraussetzungen für Telearbeit zu schaffen. Die sind jetzt erstmal da und werden nach Corona sicherlich nicht wieder komplett zurückgedreht, sondern dürften Teil einer neuen Arbeitswelt werden. Natürlich betrifft dies erstmal nur die Menschen mit einem Job, der ortsunabhängig ist. Und unter ihnen findet sich sicherlich ein Teil, der nun auch andere Wohnorte wählt, als er es vorher getan hat.

Artikel vom 05.08.2021Ausgabe 01/2021

Verwenden auch Sie die Logokombination für Ihre Website, Signatur etc. Jetzt downloaden!

Oberfranken Offensiv e.V.

Maximilianstraße 6

95444 Bayreuth